這不是誰贏誰輸的戰報,這是一場把體面一點點消磨掉的漫長拉鋸。

半年過去,人走了,爭還在。律師隔空博弈,親屬輪番上陣,輿論像潮水反覆倒灌。

逝者沒有得到應有的安寧,生者也沒換來真正的體面,剩下的只有帳和仗。

偶像劇開場,狗血劇收尾

那年閃婚像童話,北城富少遇上台北女神。

媒體一路追,人設一鍵定。

甜是真的,熱也是真的。可婚姻不是片場,劇本沒有照顧觀眾的義務。

後來爭吵公開化,舊帳舞台化,前情被重寫,細節被切片。

誰先背離?誰更無辜?誰對誰錯?——成了拉流量的入口。

離婚那年,雙方的話術迥異。有人擺照片,有人上訪談。

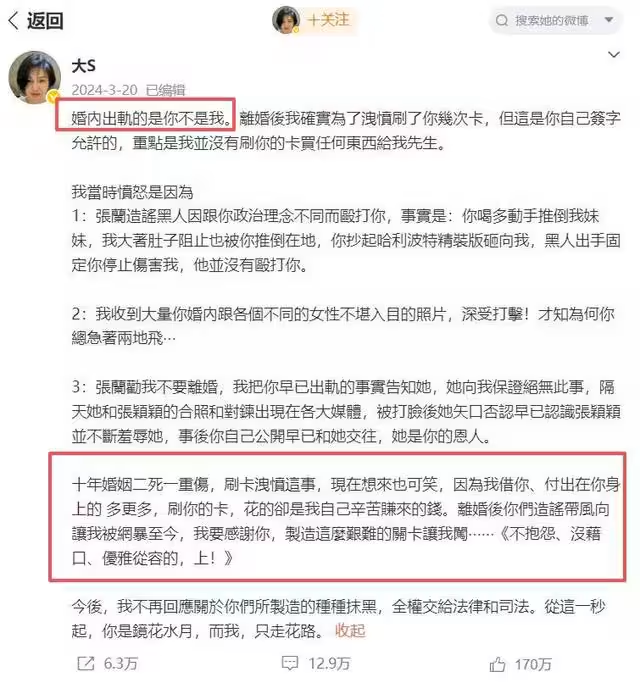

有人說「婚內背離」,有人說「我只是自救」。

任何一句話都足夠點燃評論區,任何一張圖都能帶節奏。

最糟的是:隨著時間推移,所有爭議都不再圍繞「人」,而是圍繞「標的」。

大S離世,羅生門沒停

按常理,人走了,事應當緩一緩。

可這場紛爭像慣性滑翔,沒有剎車,也沒有盡頭。

生前友人出來說話,前任現身補充細節,隔空喊話接力上演。

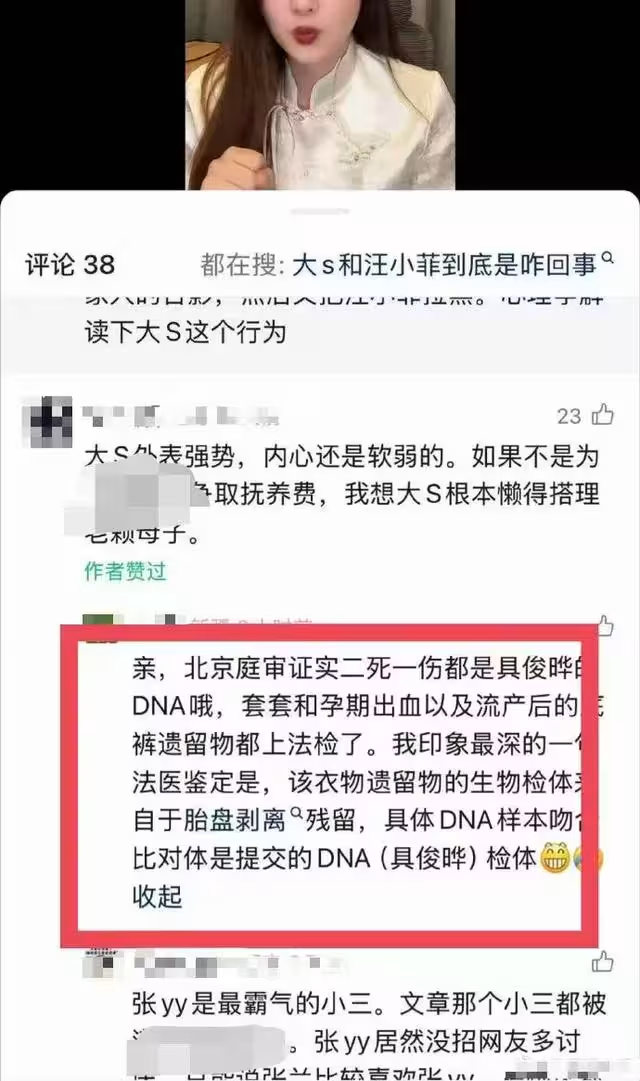

一則「DNA」網傳,又把劇情推高。

這類爆料最大的問題是「半真半假」:說得像,證據少;指向強,鏈條弱;情緒很滿,法理很虛。

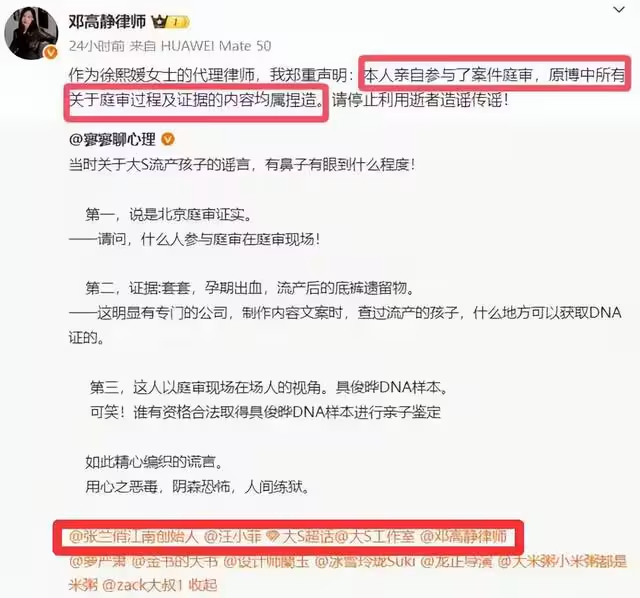

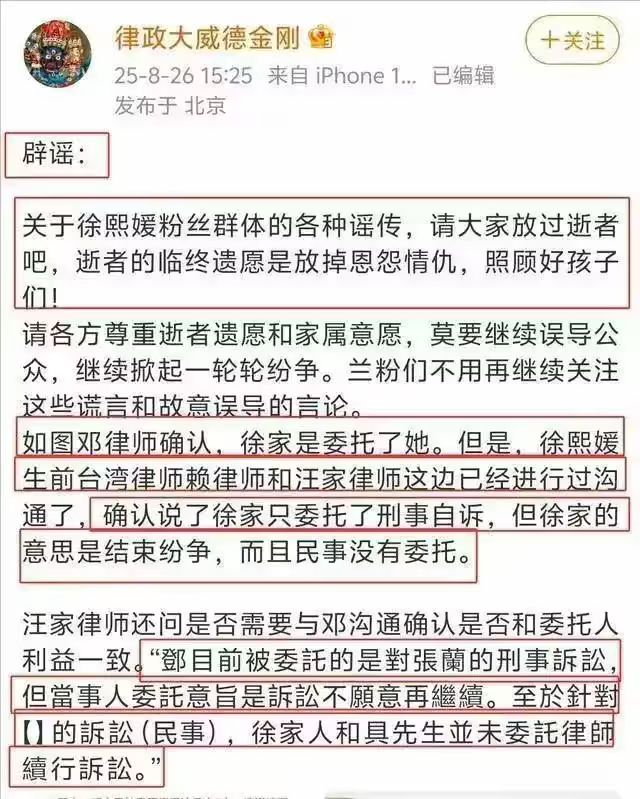

隨後有律師出面否認,強調參與了庭審,稱所謂證據為子虛烏有。

一正一反,再次形成信息撕裂,吃瓜者按立場各取所需。

關鍵在於一個詞:閉環。

任何關乎名譽的指控,要麼形成證據閉環,要麼閉嘴。

可網際網路上的爭執往往不需要閉環,只需要「像」的感覺。足夠「像」,就能變成「信」。

律師互懟,體面塌陷

這次最抓眼球的是那十六個字:

「沒有資格參與訴訟,無視規則硬要參與。」

短,硬,直,像法言也像標語。

它的傳播邏輯不是解釋事實,而是搶占敘事高地。

你說我受託,我說你無權,在法律框架外先完成一次輿論定性。

另一邊,同樣不示弱。辯稱確實參與過相關環節,提示「謠言止於智者」。

同時回指對方舊事。

這種打法很熟悉:信息不對等時,話語權成了武器。

誰更敢說,誰就先占一格;誰更會說,誰就多站一會。

可別忘了,這仍然是圍繞逝者的公共事件。

每一次隔空互懟,都會把逝者再拉到聚光燈下。

人已經離開,名字卻被反覆消費。體面,就是這樣被耗掉的。

豪宅成錨,利益牽引一切

所有線索最後都會滑向同一處——房。

生前住的地方,誰還貸,誰占有,誰有權處置,誰來承擔現金流壓力。

看似是法務問題,實則是利益分配。

這裡面有兩層張力:

合同秩序:誰簽了什麼,義務邊界到哪。

親屬倫理:誰該不該在情理上繼續承擔。

法律講邊界,倫理講餘地。公眾討論常常把兩者混用,形成更大的撕裂。

汪小菲一句「和我沒有任何關係」,是邊界宣示。

這一刀切,切在現金流,切在預期,也切在觀感。

旁觀者會覺得涼,利益方會覺得硬。

但從個人風控角度,這又是最直接的做法。

輿論風向,反覆搖擺

當「DNA傳聞」被否認,部分風向回擺;當豪宅續貸無果,另一些風向又倒向「誰該負責」。

情緒從不關心細則,它只關心爽不爽。

可法務恰恰只關心細則,不關心誰爽不爽。

於是你就看到一個經典場景:情緒在前跑,法務在後糾錯,體面在中間被碾。

還有一個難以避免的問題:平台激勵。

帶節奏有流量,流量能變現。

於是人人都想當二傳手,轉述再加工,推斷當事實,猜測當結論。

久而久之,真實的聲音變得微弱,噪音成了默認值。

孩子才是核心,卻最被邊緣

每次有人問誰贏了,我都覺得問題問反了。

真正需要被保護的是孩子的成長環境,而不是大人的勝負欲。

成年人對外的一次次發聲,對內是一遍遍攢壓。

孩子能看到的不是證據和反證,而是——大人無法止戰。

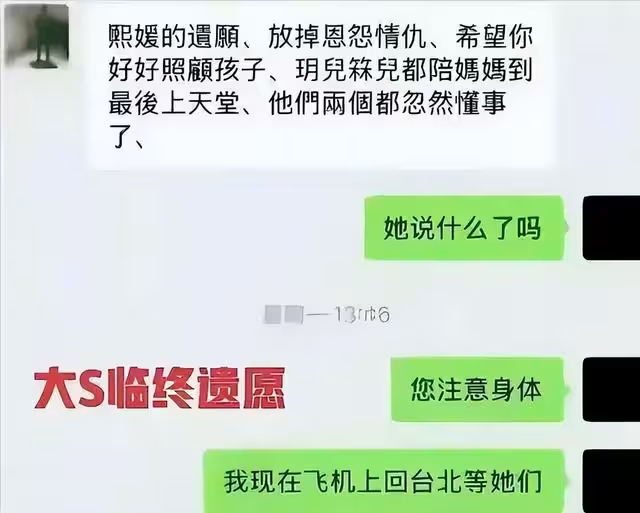

逝者的願望其實很樸素:放下恩怨,共同撫養。

聽起來不難,做起來最難。

因為這要求雙方在利益之外找到合作空間,而這恰恰是最稀缺的資源。

體面的代價

體面不是口號,是成本。

它意味著少說一句可能贏得掌聲的話,多做一件可能被誤解的事。

它也意味著接受慢:慢闢謠,慢定性,慢決策。

可在一個偏好快的輿論生態里,體面常常先被犧牲。

對逝者而言,真正的體面是被記住其為人的一面,而不是被綁定在無盡的口水裡。

對生者而言,真正的體面是在邊界裡做事,在規則里爭取,而不是靠放大話累積籌碼。

這件事到了現在,已經沒有觀眾能完整複述所有細節,每個人只有自己的版本。

可有些底線仍然清楚:未證之事不做定論,未閉之環不做結論。

帳要算清,仗要少打。

該在法庭說的話,就別在直播間說;該在文書里走的路,就別在熱搜上跑。

張蘭律師一句十六字,足夠硬。汪小菲一句切割,也夠冷。

冷硬加在一起,逝者的體面就更薄了。

願這場紛爭儘快在帳上閉環,在程序里落幕,把光和安靜留給孩子,把尊重還給逝者,把體面留給自己。

武巧輝 • 6K次觀看

武巧輝 • 6K次觀看

娛樂版 • 4K次觀看

娛樂版 • 4K次觀看

宋霖霖 • 3K次觀看

宋霖霖 • 3K次觀看

新裝王 • 2K次觀看

新裝王 • 2K次觀看

福寶寶 • 2K次觀看

福寶寶 • 2K次觀看