俗語,是通俗易懂,同時又言簡意賅的話語,因為俗語是取材於生活,作用於生活的,因此,俗語涉及的范圍和領域極其廣泛,古人認為「男大當婚女大當嫁」、「婚姻乃人生大事」,自然而然,有許多關於婚姻嫁娶的俗語,例如今天要講的這句俗語,涉及嫁娶中的禮儀和忌諱——「 娘送女窮到底,姐送妹窮三輩」

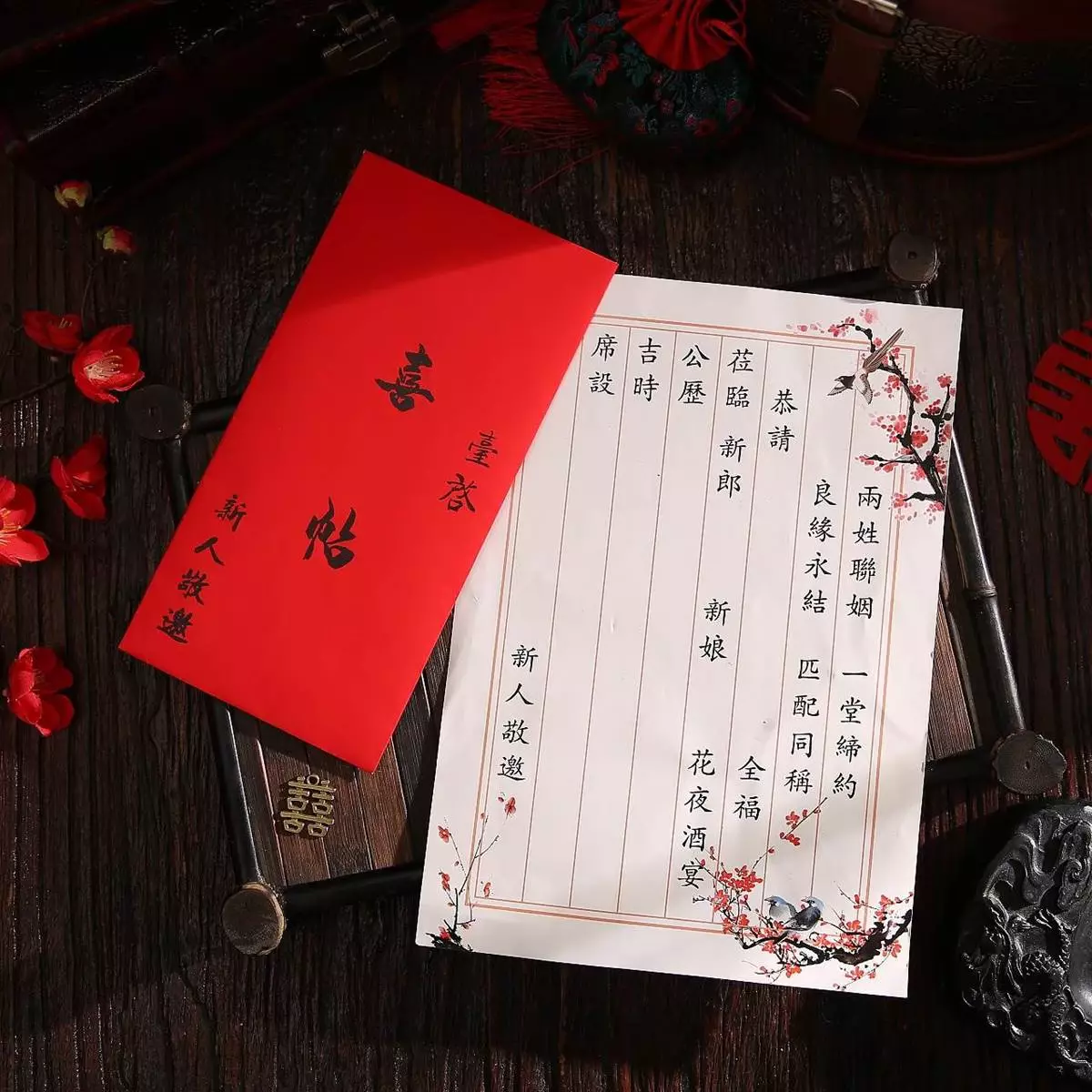

眾所周知,古代關於送親迎親的民俗,由來已久,最早能夠追溯到周代,古人婚配禮儀,講究的是「三書」和「六禮」,三書指的是聘書、禮書和迎書。而六禮包括納采、問名、納吉、納征、請期和迎親。在很多古裝劇中,有看新人雙方八字是否吻合的橋段,其指的便是「六禮」中的「問名」

言歸正傳,回過頭來看這句俗語「娘送女窮到底,姐送妹窮三輩」。與很多俗語採用了夸張的表現手法,來增強俗語的告誡效果一般,無論是「娘送女」還是「姐送妹」,都不會導致「窮到底」、「窮三輩」這麼悲慘的結局和後果,但是,「娘送女」或者「姐送妹」,被認為不好。

看待問題要抓住重點,對待俗語也應當如此,刪繁就簡,這句俗語的關鍵,在於理解「娘送女、姐送妹」如何不好,為何不好?

有人通過諧音的角度去解讀,認為古人在日常生產生活中,相對比較注重諧音,一些寓意吉祥的諧音,是人們喜聞樂見的,即使時至今日亦然,數字「8」,便是典型的例子,「8」的諧音便是「發」,被認為代表著「發財」,當然,一些寓意不好的諧音,人們也會盡量的避免使用,而「媽」的諧音是「罵」,「姐」的諧音是「借」。

當然,這一種解讀,不能說沒有道理,也不能說完全正確。

也有人通過另一個角度解讀。人們對於「送親」的定義,在現代詞典中的解釋為:「 女子出嫁之時,其娘家派出兩位男性作為代表,來護送女子前往婆家」,可見,送親是男性負責的工作,而「娘和姐」都是家族中的女性,在古人眼中,結婚送親是一個非常重要、隆重的儀式,就像是古代祭祖時,男性負責祭拜般,女性不直接參與。

與另一句俗語「女婿不拜娘家墳」一樣,如果女婿拜墳,則意味著娘家沒有男性後人,放到這句俗語亦然,如果是女性負責送親,也被認為是娘家沒有男性後人。

除此之外,還有另外一種解讀,筆者認為更加符合實際、更有道理。

其一,相對而言,女人是比較感性的,而女兒出嫁時,作為母親的,難免會捨不得,如果母親送女兒,有可能在當場就哭哭啼啼,破壞了結婚喜慶的氣氛,相反,如果是父親送女兒出嫁,男兒有淚不輕彈,作為父親的雖然同樣內心不舍,但是會強忍淚水,讓女兒安安心心前往婆家,這也就是另一句俗語「爹送媽不送」所說的道理。

其二、如果是姐姐送妹妹出嫁,在古人眼中,則會陷入難堪。倘若姐姐已經出嫁了,那麼按照古人「嫁出去的女兒,潑出去的水」之說法,姐姐已經不屬於娘家人,因此,沒有資格代表娘家送妹妹出嫁。倘若姐姐沒有出嫁,那麼便是妹妹先於姐姐出嫁,而古人女子成親的年齡普遍較早,更年輕的妹妹嫁出去了,年長的姐姐還沒嫁出去,會讓人看笑話,當然,這種情況只是符合古代。上述分析,也是另一句民諺「姑不接,姨不送」所說的道理。

當然,隨著時間的推移,人們的生活方式發生了改變,一些有關婚嫁的傳統,成為了「老黃歷」,尤其是在現代一些人採取的西式婚禮中。無論如何,古人這些有關婚嫁的講究,也為後人提供了一個了解古人的渠道,是值得人們了解、取其精華去其糟粕後,辯證地傳承的。

十里不同風,百里不同俗,你那邊關於婚嫁,有何講究呢?歡迎評論交流。